Stellungnahmen

Stellungnahmen

|

Jul 23, 2024

Krone TV “Nachgefragt”: Wichtige Wahl für EU – Harris gegen Trump

Paul Schmidt spricht im Krone TV-Interview über die Bedeutung des US-Wahlkampfs für die EU, die Sicht der Europäischen Union auf Ungarns aktuelle Ratspräsidentschaft und die Prioritäten der wiedergewählten Ursula von der Leyen.

Stellungnahmen

|

Jul 22, 2024

Puls24 NEWS: EU-Parlament kommt erstmals seit Wahl zusammen

Paul Schmidt, Generalsekretär der österreichischen Gesellschaft für Europapolitik, spricht im Puls24 NEWS Interview über die erste Sitzung des EU-Parlaments nach der EU-Wahl im Juni. Als mögliche Themen werden die Neubesetzung zahlreicher Spitzenjobs und der Ratsvorsitz Ungarns erwartet.

Stellungnahmen

|

Jul 3, 2024

ORF2 “Fokus Europa”: Experte zur Neubesetzung der EU-Kommission

"Während die integrationsfreundliche Mitte im EU-Parlament stabil bleibt, stehen einige Länder bei nationalen Parlamentswahlen vor einem Rechtsruck, der auch auf EU-Ebene seine Spuren hinterlassen wird“ - Geschäftsführer der Gesellschaft für Europapolitik Paul Schmidt im "Fokus Europa" Interview in ORF2.

Stellungnahmen

|

Jul 1, 2024

Ungarn übernimmt EU-Ratsvorsitz – Puls24 News

Ungarn übernimmt im zweiten Halbjahr 2024 die Präsidentschaft des EU-Ministerrats als Nachfolger Belgiens. Zu diesem Thema spricht Generalsekretär der österreichischen Gesellschaft für Europapolitik, Paul Schmidt, im Puls24 News-Interview mit Anchor René Ach.

Stellungnahmen

|

Jul 1, 2024

Top-Jobs für Brüssel – ORF2 “Hohes Haus”

In Brüssel ging es diese Woche erneut darum, die Top-Jobs zu besetzen.

Ursula von der Leyen stellt ihr Kommissionsteam zusammen und setzt auf Geschlechtergleichheit. Doch die von den Regierungen nominierten Kandidaten sind meist Männer. Paul Schmidt nimmt im Gespräch mit dem Parlamentsmagazin "Hohes Haus" in ORF2 dazu Stellung.

Stellungnahmen

|

Jun 26, 2024

EU-Experte zur zweiten Amtszeit von Von der Leyen – ORFIII “Aktuell”

Die CDU-Politikerin von der Leyen steht seit fast fünf Jahren an der Spitze der EU-Kommission. Schon vor der kolportierten Einigung galt es als nahezu sicher, dass sie formal für eine zweite Amtszeit vorgeschlagen wird. Paul Schmidt von der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik nimmt dazu im ORF III Aktuell Interview Stellung.

POLICY BRIEFS

Policy Briefs

|

Jul 11, 2024

The European Union in Search of Its Own Mythology

By: Olena Pokotilo

The attractiveness of the European Union is based on its economic and social model as well as on its manifold national cultural heritage. Throughout the post-Cold War period, the EU has not actively promoted pan-European myths and struggles today with creating a cohesive and credible common narrative. In this context, the author of this Policy Brief argues that to maintain its unity amidst global instability and evolving political landscapes, the EU must develop new, meaningful myths. She discusses the characteristics of the myth-design of the Union and offers policy recommendations.

The attractiveness of the European Union is based on its economic and social model as well as on its manifold national cultural heritage. Throughout the post-Cold War period, the EU has not actively promoted pan-European myths and struggles today with creating a cohesive and credible common narrative. In this context, the author of this Policy Brief argues that to maintain its unity amidst global instability and evolving political landscapes, the EU must develop new, meaningful myths. She discusses the characteristics of the myth-design of the Union and offers policy recommendations.

Policy Briefs

|

Jun 11, 2024

30 Jahre Volksabstimmung über den EU-Beitritt Österreichs

Von: Anita Ziegerhofer

vor 30 Jahren, am 12. Juni 1994, waren die Österreicher:innen aufgerufen, die Bundesregierung zu legitimieren, den Staatsvertrag über den Beitritt zur Europäischen Union abzuschließen. Bei einer Wahlbeteiligung von 82,3 Prozent befürworteten 66,6 Prozent eine Änderung der österreichischen Bundesverfassung und machten somit den Weg in Richtung EU-Beitritt frei. Damit markiert dieses Datum einen wesentlichen Meilenstein in der Geschichte der Zweiten Republik. Die Autorin des aktuellen Policy Briefs blickt auf dieses Ereignis zurück und vergegenwärtigt wesentliche Eckpunkte des „österreichischen Integrationsprozesses“, um die Tragweite dieses „geschichtsträchtigen“ Datums verständlicher zu machen und Handlungsempfehlungen zu formulieren.

vor 30 Jahren, am 12. Juni 1994, waren die Österreicher:innen aufgerufen, die Bundesregierung zu legitimieren, den Staatsvertrag über den Beitritt zur Europäischen Union abzuschließen. Bei einer Wahlbeteiligung von 82,3 Prozent befürworteten 66,6 Prozent eine Änderung der österreichischen Bundesverfassung und machten somit den Weg in Richtung EU-Beitritt frei. Damit markiert dieses Datum einen wesentlichen Meilenstein in der Geschichte der Zweiten Republik. Die Autorin des aktuellen Policy Briefs blickt auf dieses Ereignis zurück und vergegenwärtigt wesentliche Eckpunkte des „österreichischen Integrationsprozesses“, um die Tragweite dieses „geschichtsträchtigen“ Datums verständlicher zu machen und Handlungsempfehlungen zu formulieren.

Policy Briefs

|

Jun 7, 2024

Attitudes Towards the EU and the EP Election in 2024 in Austria

By: Sylvia Kritzinger, Katharina Pfaff

With the election to the European Parliament citizens’ attitudes towards both the EP elections and the European integration are back in the focus of political and societal stakeholders. Questions like their interest in the election to the European Parliament, their likelihood to vote, their stance on European unification, and policy measures they consider important for the future of the EU are in the centre of interest. In this context, the authors of this Policy Brief analysed the Austrian citizens’ attitudes towards the EP elections and their views on the future of the EU in light of the upcoming EP election. They provide valuable insights for political and societal stakeholders ahead of the election and offer policy recommendations.

With the election to the European Parliament citizens’ attitudes towards both the EP elections and the European integration are back in the focus of political and societal stakeholders. Questions like their interest in the election to the European Parliament, their likelihood to vote, their stance on European unification, and policy measures they consider important for the future of the EU are in the centre of interest. In this context, the authors of this Policy Brief analysed the Austrian citizens’ attitudes towards the EP elections and their views on the future of the EU in light of the upcoming EP election. They provide valuable insights for political and societal stakeholders ahead of the election and offer policy recommendations.

Policy Briefs

|

Jun 6, 2024

Disinformation and Foreign Interference: A Challenge for the EU and Its Member States

By: Dietmar Pichler

Election times are always accompanied by an increased amount of disinformation from both domestic and foreign actors. In particular, international actors see them as a prime opportunity to sway public opinion and potentially affect election outcomes. This applies to both the elections to the European Parliament as well as the parliamentary elections of individual member states. In this context, the author of this Policy Brief analyses the present threats posed by disinformation and foreign interference within the EU, outlines strategies to address these challenges, and offers policy recommendations for the EU and EU member states.

Election times are always accompanied by an increased amount of disinformation from both domestic and foreign actors. In particular, international actors see them as a prime opportunity to sway public opinion and potentially affect election outcomes. This applies to both the elections to the European Parliament as well as the parliamentary elections of individual member states. In this context, the author of this Policy Brief analyses the present threats posed by disinformation and foreign interference within the EU, outlines strategies to address these challenges, and offers policy recommendations for the EU and EU member states.

Policy Briefs

|

Jun 5, 2024

Eine jüngere Demokratie? Zur Repräsentation und Partizipation Jugendlicher in der EU

Von: Markus Pausch

Im Vorfeld der Wahl zum Europäischen Parlament werden immer wieder Pläne für eine bessere Einbeziehung der Jugend in die Europapolitik diskutiert. Doch trotz aller Initiativen, die die Europäische Union für junge Menschen setzt, zeigt ein Blick auf die Repräsentation und die Partizipation der Jungen nach wie vor Defizite und Probleme. Zwar sind auch die Nationalstaaten von diesen betroffen, aber auf EU-Ebene werden sie durch eine geringere Wahlbeteiligung und weniger Öffentlichkeit weiter verschärft. Vor diesem Hintergrund formuliert der Autor des aktuellen Policy Briefs Handlungsempfehlungen für eine jüngere Demokratie auf EU-Ebene.

Im Vorfeld der Wahl zum Europäischen Parlament werden immer wieder Pläne für eine bessere Einbeziehung der Jugend in die Europapolitik diskutiert. Doch trotz aller Initiativen, die die Europäische Union für junge Menschen setzt, zeigt ein Blick auf die Repräsentation und die Partizipation der Jungen nach wie vor Defizite und Probleme. Zwar sind auch die Nationalstaaten von diesen betroffen, aber auf EU-Ebene werden sie durch eine geringere Wahlbeteiligung und weniger Öffentlichkeit weiter verschärft. Vor diesem Hintergrund formuliert der Autor des aktuellen Policy Briefs Handlungsempfehlungen für eine jüngere Demokratie auf EU-Ebene.

Policy Briefs

|

Mai 14, 2024

Impulse des Europäischen Parlaments für eine sozial gerechtere Europäische Union

Von: Felix Mayr

Als einzig direkt gewählte Institution nimmt das Europäische Parlament eine besondere Rolle in der demokratischen Legitimation allen Handelns der Europäischen Union ein. Trotz des hauptsächlichen Krisenmanagements durch den Rat der Europäischen Union und die Europäische Kommission konnte auch das Europäische Parlament eigene Initiativen anstoßen und eine Vielzahl europäischer Gesetze beschließen. Für integrationsfreundliche Kräfte stellte es einen wichtigen Bündnispartner dar. Angesichts der bevorstehenden Europawahl analysiert der Autor des Policy Briefs wichtige Impulse des Europäischen Parlaments, wirft Schlaglichter auf ausgewählte Themen der vergangenen Legislaturperiode und formuliert Handlungsempfehlungen.

Als einzig direkt gewählte Institution nimmt das Europäische Parlament eine besondere Rolle in der demokratischen Legitimation allen Handelns der Europäischen Union ein. Trotz des hauptsächlichen Krisenmanagements durch den Rat der Europäischen Union und die Europäische Kommission konnte auch das Europäische Parlament eigene Initiativen anstoßen und eine Vielzahl europäischer Gesetze beschließen. Für integrationsfreundliche Kräfte stellte es einen wichtigen Bündnispartner dar. Angesichts der bevorstehenden Europawahl analysiert der Autor des Policy Briefs wichtige Impulse des Europäischen Parlaments, wirft Schlaglichter auf ausgewählte Themen der vergangenen Legislaturperiode und formuliert Handlungsempfehlungen.

UMFRAGEN

Umfragen

|

Jun 12, 2024

ÖGfE-Umfrage: Klares Bekenntnis zur EU-Mitgliedschaft nach der Europawahl

76 Prozent wollen EU-Mitglied bleiben, 17 Prozent austreten

Umfragen

|

Jun 3, 2024

ÖGfE-Umfrage: Hohe EU-Wahlbereitschaft und ambivalentes Stimmungsbild

71 Prozent sind bereit, ihre Stimme abzugeben | Je 44 Prozent für mehr europäisches bzw. nationales Handeln

Bundesländertour 2024

|

Mai 28, 2024

ÖGfE-Umfrage: Sicherheitsfragen stehen für Burgenländer:innen an der erster Stelle ihrer EU-Prioritätenliste

72 Prozent bereit, an den EU-Wahlen teilzunehmen | 38 Prozent sehen positive Seiten der EU-Mitgliedschaft, 24 Prozent negative

Bundesländertour 2024

|

Mai 23, 2024

ÖGfE-Umfrage: Vorarlberg zeigt sich von seiner EU-freundlichen Seite

Mehrheit für mehr gemeinsames Handeln auf EU-Ebene | 71 Prozent können sich vorstellen, an den Europawahlen teilzunehmen

Bundesländertour 2024

|

Mai 22, 2024

ÖGfE-Umfrage: Tiroler:innen favorisieren mehr gemeinsames europäisches Handeln und sozialeres Europa

42 Prozent sagen, die EU-Mitgliedschaft bringt Positives für Tirol, 37 Prozent sehen mehr Negatives / 69 Prozent können sich vorstellen, zur EU-Wahl zu gehen

Bundesländertour 2024

|

Mai 21, 2024

ÖGfE-Umfrage: Hohe EU-Wahlbereitschaft in Niederösterreich, aber Unsicherheit in Sachen EU-Mitgliedschaft

52 Prozent fühlen sich schlecht über das EU-Parlament informiert | Migration und Soziales sind Top-Themen

ABSTIMMUNGSMONITORING

Abstimmungsmonitoring

|

Apr 24, 2024

Abstimmungsmonitoring der österreichischen EU-Abgeordneten (Plenarsitzung, 22.-25. April 2024)

Die ÖGfE hat das Abstimmungsverhalten aller österreichischen EU-Abgeordneten zu ausgewählten Punkten der Tagesordnung beobachtet.

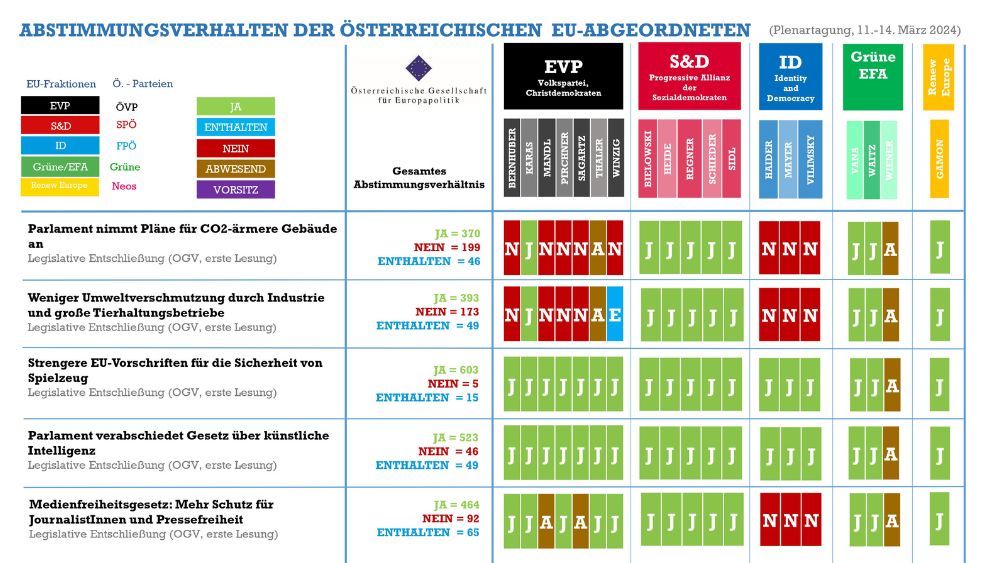

Abstimmungsmonitoring

|

Mrz 15, 2024

Abstimmungsmonitoring der österreichischen EU-Abgeordneten (Plenarsitzung, 11.-14. März 2024)

Die ÖGfE hat das Abstimmungsverhalten aller österreichischen EU-Abgeordneten zu ausgewählten Punkten der Tagesordnung beobachtet.

Abstimmungsmonitoring

|

Mrz 1, 2024

Abstimmungsmonitoring der österreichischen EU-Abgeordneten (Plenarsitzung, 26.-29. Februar 2024)

Die ÖGfE hat das Abstimmungsverhalten aller österreichischen EU-Abgeordneten zu ausgewählten Punkten der Tagesordnung beobachtet.

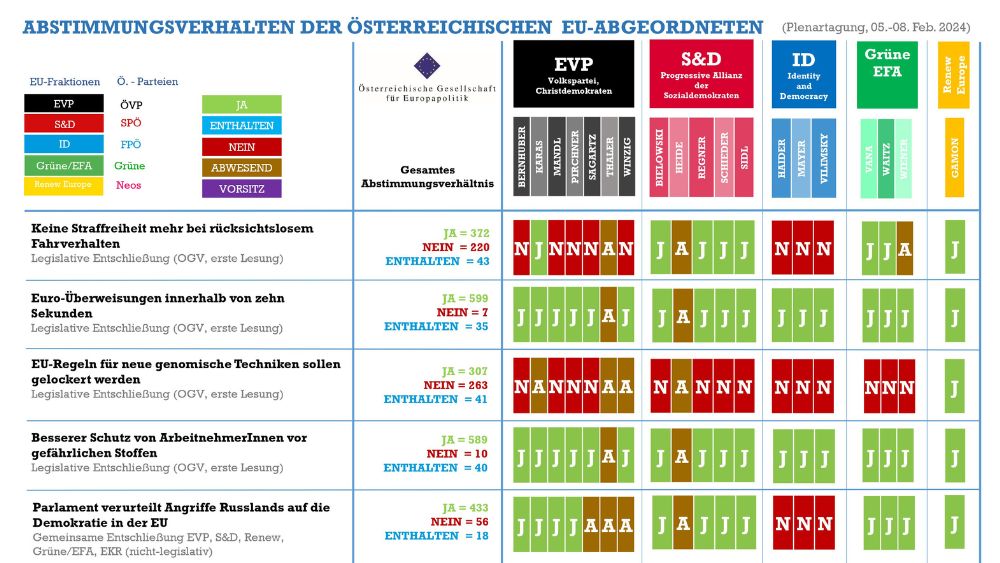

Abstimmungsmonitoring

|

Feb 9, 2024

Abstimmungsmonitoring der österreichischen EU-Abgeordneten (Plenarsitzung, 05.-08. Februar 2024)

Die ÖGfE hat das Abstimmungsverhalten aller österreichischen EU-Abgeordneten zu ausgewählten Punkten der Tagesordnung beobachtet.

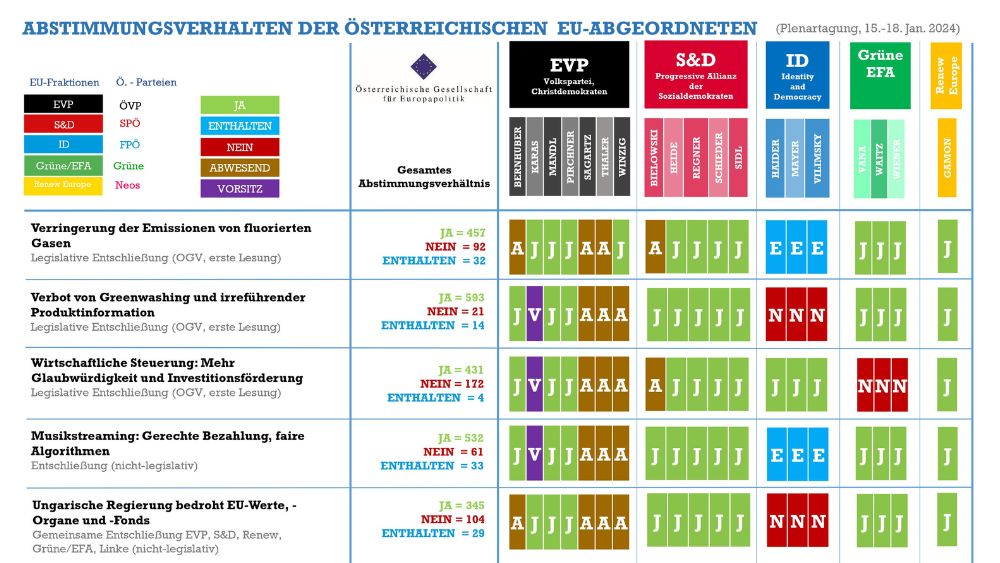

Abstimmungsmonitoring

|

Jan 19, 2024

Abstimmungsmonitoring der österreichischen EU-Abgeordneten (Plenarsitzung, 15.-18. Jänner 2024)

Die ÖGfE hat das Abstimmungsverhalten aller österreichischen EU-Abgeordneten zu ausgewählten Punkten der Tagesordnung beobachtet.

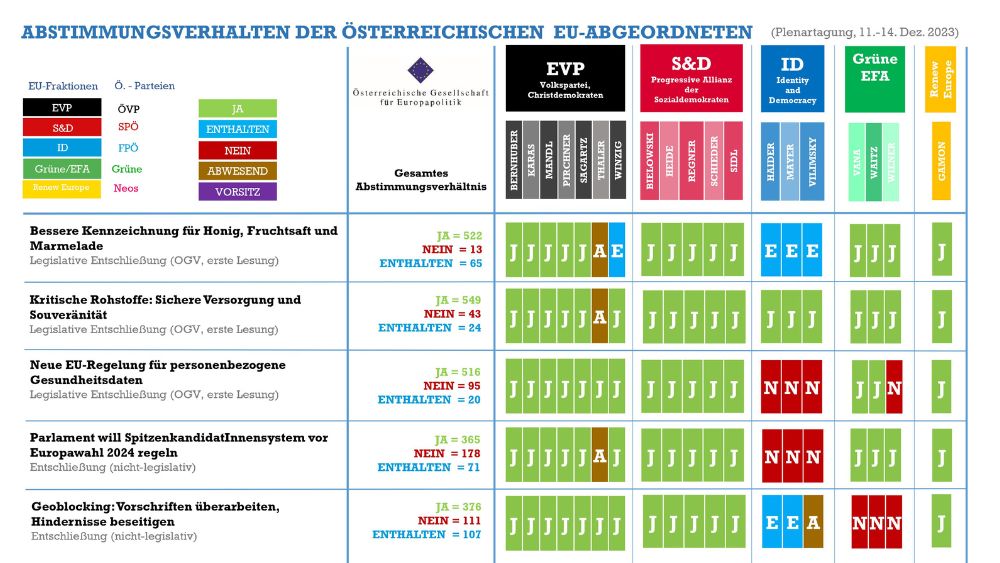

Abstimmungsmonitoring

|

Dez 15, 2023

Abstimmungsmonitoring der österreichischen EU-Abgeordneten (Plenarsitzung, 11.-14. Dezember 2023)

Die ÖGfE hat das Abstimmungsverhalten aller österreichischen EU-Abgeordneten zu ausgewählten Punkten der Tagesordnung beobachtet.